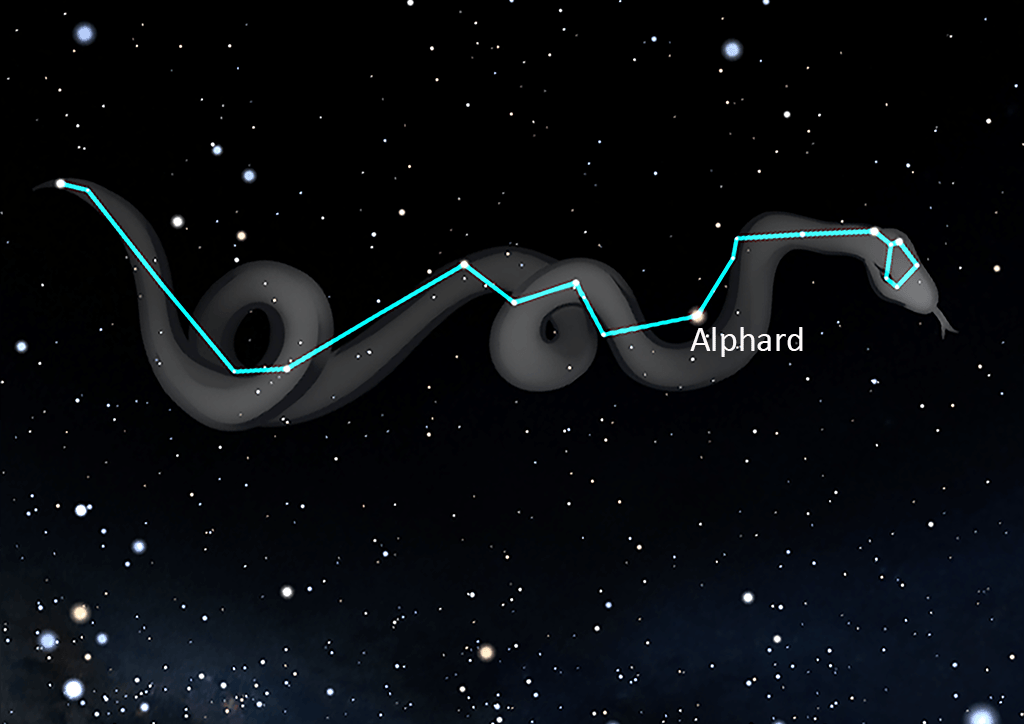

Lateinischer Name: Hydra

Hellster Stern: Alphard (α Hya)

Relative Helligkeit: 1,98 mag

Hipparcos-Katalog: HIP 46390

Sichtbar am Nordhimmel: Dezember bis Juli

(Berlin [Germany], 22:00 Uhr MEZ zum 01. eines jeden Monats)

Sichtbar am Südhimmel: Januar bis August

(Sydney [Australien], 22:00 Uhr AEST zum 01. eines jeden Monats)

Fläche: 1.303 deg² (Platz: 1 von 88)

Rektaszension: 8h 10m 56s bis 15h 02m 31s

Deklination: -35° 41' 46'' bis +6° 37' 49''

Nachbarsternbilder: Becher, Sextant, Löwe, Krebs, Kleiner Hund, Einhorn, Achterdeck des Schiffes, Schiffskompass, Luftpumpe, Zentaur, Waage, Jungfrau, Rabe

Das Sternbild Wasserschlange

Das Sternbild Wasserschlange ist ein Sternbild der südlichen Hemisphäre. Es ist das größte und längste aller 88 Sternbilder und schlängelt sich über ein Viertel des Himmels. Ihr hellster Stern ist der α Hydrae, welcher den arabischen Namen Alphard (der Einsame) trägt. In seiner Nähe befindet sich kein weiterer heller Stern.

Trotz ihrer Größe handelt es sich bei der Wasserschlange um ein eher unscheinbares Sternbild. Durch eine Verlängerung der Verbindungslinie zwischen den Sternen Castor und Pollux im Sternzeichen Zwilling ist der Kopf der Wasserschlange jedoch recht leicht aufzufinden. Er besteht aus insgesamt fünf Sternen.

Mythologie

Das Sternbild der Wasserschlange ist mit zwei Sagen verknüpft. Die bekannteste ist die Sage um das Ungeheuer Hydra. Hydra war ein schlangenähnliches Ungeheuer mit neun Köpfen. Ihr mittlerer Kopf war unsterblich. Da Hydra in ihrer Umgebung für Tod und Verwüstung sorgte, wurde Herkules ausgesandt sie zu töten. Doch jedes Mal, wenn er ihr einen ihrer Köpfe abschlug, wuchsen ihr an dieser Stelle zwei neue nach. Erschwert wurde seine Aufgabe noch durch Hera, die Frau des Zeus. Sie sah ihre Chance, sich des unehelichen Sprosses ihres Mannes zu entledigen und schickte einen Riesenkrebs, um seine Not noch zu vergrößern. Doch Herkules gelang es den Krebs zu zertreten und Hera versetzte ihn an den Himmel (Sternbild Krebs). Schließlich gelang es Herkules mit Hilfe seines Wagenlenkers Iolaos Hydra zu besiegen. Immer wenn Herkules einen der Köpfe abgeschlagen hatte, versiegelte Iolaos den Rumpf mit Feuer. Schlussendlich begrub Herkules den unsterblichen Kopf unter einem Felsen. Seine Pfeile tauchte er in das giftige Blut der Hydra. Sie sollten ihm später noch einige Dienste erweisen. Hydra wurde am Firmament nur mit einem, ihrem unsterblichen Kopf verewigt.

Die zweite Sage handelt von einem Raben, einer Wasserschlange und einem Becher. Der Rabe war der Vogel des Gottes Apollon, einem Sohn des Göttervaters Zeus. Eines Tages bereitete sich Apollon vor seinem Vater ein Opfer zu bringen. Er sandte seinen Raben aus um frisches Wasser aus einer Quelle zu besorgen. Der Rabe griff sich einen vergoldeten Becher und flog davon. Unterwegs erspähte er einen Feigenbaum, dessen Früchte allerdings noch nicht ganz reif waren. Obwohl Apollon ihm aufgetragen hatte sich zu beeilen, konnte er nicht widerstehen und er wartete dort mehrere Tage bis die Feigen reif waren. Vollgefressen und nach einer Entschuldigung suchend, ergriff er eine Wasserschlange und flog mit ihr zu Apollon zurück. Er erklärte Apollon, dass diese Wasserschlange den Weg zur Quelle versperrt hatte. Apollon erkannte jedoch seine Lüge. Als Strafe nahm er ihm die Fähigkeit zur Zeit der Feigenreife etwas zu trinken. Anschließend versetzte er den Raben, die Wasserschlange und den Becher an den Himmel.