Lateinischer Name: Apus

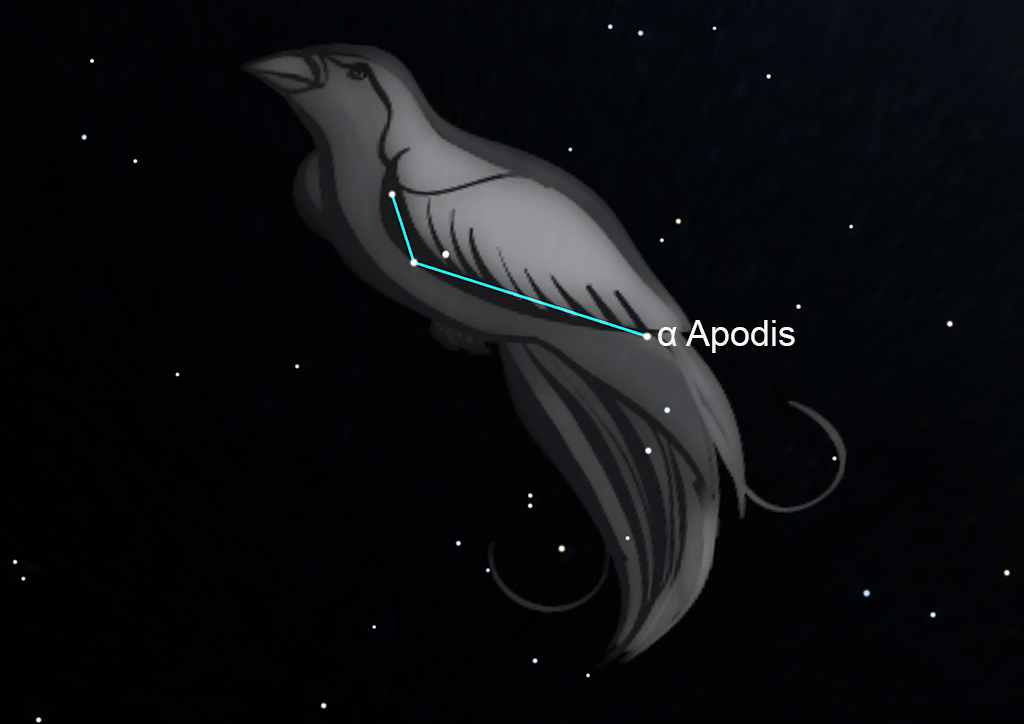

Hellster Stern: α Apodis (α Aps)

Relative Helligkeit: 3,83 mag

Hipparcos-Katalog: HIP 72370

Sichtbar am Nordhimmel: Nicht sichtbar

(Berlin [Germany], 22:00 Uhr MEZ zum 01. eines jeden Monats)

Sichtbar am Südhimmel: Ganzjährig (zirkumpolar)

(Sydney [Australien], 22:00 Uhr AEST zum 01. eines jeden Monats)

Fläche: 206 deg² (Platz: 67 von 88)

Rektaszension: 13h 49m 51s bis 18h 27m 28s

Deklination: -83° 07' 12'' bis -67° 28' 48''

Nachbarsternbilder: Südliches Dreieck, Zirkel, Fliege, Chamäleon, Oktant, Pfau, Altar

Das Sternbild Paradiesvogel

Der Paradiesvogel ist ein Sternbild der südlichen Hemisphäre. Es ist zirkumpolar zum Südpol. Das bedeutet, dass sich seine Sterne so nah am Himmelspol befinden, dass sie nie untergehen. Das Sternbild ist somit auf der Südhalbkugel ganzjährig sichtbar.

Das Sternbild ist am Firmament leicht zu erkennen. Es befindet sich zwischen dem Himmelssüdpol und dem Sternbild Südliches Dreieck. Die Hauptsterne des Paradiesvogels sind nur etwa 13° vom Pol entfernt. Sein hellster Stern, der α Apodis, stellt die Schwanzfedern des Paradiesvogels dar.

Geschichte

Während die Sternbilder der nördlichen Hemisphäre bereits seit der Antike bekannt waren und auf die unterschiedlichsten Mythologien zurückgreifen, blieben viele Sternbilder der südlichen Hemisphäre lange unbenannt. Erst im 16. Jahrhunderts wurde sich ihrer angenommen. Zwischen 1595 und 1597 kartierten die beiden niederländischen Seefahrer Pieter Dirkszoon Keyser (Kartograph) und Frederick de Houtman (Bruder des Kapitäns) im Auftrag von Petrus Plancius das südliche Firmament auf einer ihrer Expeditionsreisen. Dabei benannten sie ein Dutzend Sternbilder. In ihrer Namensgebung ließen sie sich überwiegend von den Erlebnissen in der für sie „Neuen Welt“ beeinflussen. Ihrer Feder sind die Sternbilder Chamäleon, Fliege, Fliegender Fisch, Indianer, Kranich, Paradiesvogel, Pfau, Phönix, Schwertfisch, Kleine Wasserschlange, Südliches Dreieck und Tukan entsprungen.

Der Paradiesvogel könnte den Seefahrern in den tropischen Regenwäldern Neuguineas, den Molukken (indonesische Inselgruppe) oder im tropischen Norden Australiens begegnet sein. Die männlichen Paradiesvögel besitzen ein bunt glänzendes Gefieder und überaus lange Schwanzfedern, mit denen sie versuchen die Aufmerksamkeit der Weibchen auf sich zu ziehen. Den Europäern waren diese Federn lange Zeit lediglich als Schmuck auf exklusiven Damenhüten bekannt. Der lateinische Genitiv Apodis leitet sich aus Apus Indica (Indischer Vogel) ab. Diese Bezeichnung ist auf Johann Bayer zurückzuführen, der das Sternbild im Jahr 1603 als „Indischer Vogel“ in seinen Himmelsatlas aufnahm. Heute hat sich jedoch seine ursprüngliche Bezeichnung als Paradiesvogel durchgesetzt.